|

ESPAÑOL

Somos Islas

Unidad 5

Al finalizar el estudio de la unidad

5 el estudiante:

CL. 12.6 Analizará obras literarias

representativas de distintos periodos y compara los

temas utilizados en cada uno.

Caribe mulato

Con la

llegada de los europeos a la América llegaron también

sus instituciones y la esclavitud como una de ellas

permitió el sometimiento y esclavización del indígena

hasta llevar a esta población a un descalabro

demográfico, obligando la importación de mano de obra de

origen africano. A América llegaron negros de

los reinos de Benín, Congo y Angola en

África Occidental.

La

influencia de las costumbres heredadas del África

Occidental y las Antillas ha marcado definitivamente la

cultura afrocaribeña , tanto en la arquitectura, la

gastronomía y la música, como en sus tradiciones. Los

ritmos del Caribe los marcan la bomba , la plena, el

son, el merengue , el calypso, junto con el reggae,

siempre están presentes en la vida cotidiana de esta

región del Mundo.

La literatura ha de ser siempre, un producto

de la cultura, para hacer ver y permanecer, el reflejo

de la época en que se produce. Es en la literatura en

la que encontramos el punto de encuentro entre las

islas del Caribe.

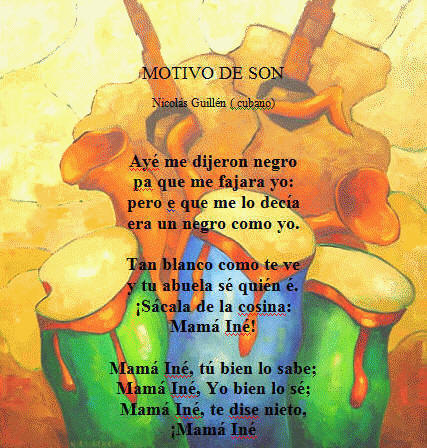

Uno de los

poetas caribeños , Nicolás Guillén expresa en su poema

Motivos del Son, el elemento negrista para

exponernos al problema de discrimen racial, que venía

gestándose en América desde la época de la conquista.

Nicolás

Guillén, poeta cubano, es uno de los grandes poetas

caribeños de la lengua española . La poesía de Nicolás

Guillén que emerge de temas costumbristas y populares,

hace un recorrido de maduración y depuración, hasta

llegar a formas de concentrado lirismo y de complejidad

rítmica en la utilización del son cubano y de metros

variados de la antigua tradición hispánica. Guillén

avanza varios pasos adelante y abre un nuevo camino en

su producción poética, orientado hacia los problemas

sociales, étnicos e históricos de Cuba, muy

especialmente los de la gente de color.

Resume en

tus propias palabras lo que dice el poema:

Por otro lado, en

Puerto Rico poetas como Luis Palés Matos(iniciador de la

poesía negrista) y Fortunato Vizcarrondo cultivaron la

poesía negrista con magistral y singular belleza, ritmo

y contenido.

A Fortunato Vizcarrondo sólo le bastó una

obra, “Dinga y mandinga” (1942), para que la crítica

literaria lo colocara al lado del insigne Luis Palés

Matos (1898-1959) – autor de “Tuntún de pasa y grifería”

(1937) – como uno de los dos grandes cultores de la

poesía negra en Puerto Rico y entre los más importantes

de las Antillas. Sus poemas, cargados de picardía e

ingenio, cobraron trascendencia a partir de 1938

declamados por un recitador excepcional: el doradeño

Juan Boria (1905-1995), quien no sólo los paseó

internacionalmente. De Fortunato Vizcarrondo

¿Y

Tu Abuela Dónde Está?

Ayer me dijiste: negro

y

hoy te voy a contetá...

mi

madre se sienta en la sala,

y

tu abuela ¿aonde etá...?

Yo

tengo el pelo e caíllo

el

tuyo es seda na má,

tu

pai lo tiene bien lasio

y

tu abuela ¿aonde etá...?

Tu

color te salió blanco;

y

las mejillas rosá,

los labios los tienes finos

Y

tu abuela ¿aonde etá...?

A

ti te gusta el fo trote

y

a mi bruca maniguá

si

es tu orgullo de blanco

Y

tu abuela ¿aonde etá...?

eres blanquito enchapao

que dentra en sociedad

temiendo que se conozca

la

mamá de tu mamá.

La

probe se está muriendo

al

verse tan maltratá

que hasta tu perro le ladra

cuando ella etá lavá.

Muy bien que yo la conozco

se

ñama Siña Tatá

tú

la econde en la cocina

porque es prieta de verdad.

Aquí el que no tiene dinga

tiene mandinga , ja, ja.

Y

por eso yo te digo:

Y

tu abuela... ¿aonde etá...?

Fortunato

Vizcarrondo

( Carolina PR)

Luego de

leer ambos poemas contesta:

¿En qué se

parecen ambos poemas?

¿Cómo se

establece el ritmo de cada uno de los poemas?

¿Cómo se

construye la identidad negra en la poesía de Fortunato

Vizcarrondo?

Observa el

vídeo: Luis Pales Matos, la huella de sus versos

http://www.youtube.com/watch?v=Es6MYw8fGQ4&feature=related

Señala los elementos de la poesía

negrista presentes en el documental.

¿ Qué característica son comunes a

los tres poetas?

Ana Lydia Vega "Encancaranublado"

El cielo está encancaranublado.

¿Quién lo encancaranublaría?

El que lo encancaranubló

buen encancaranublador sería.

Septiembre,

agitador profesional de huracanes, avisa guerra llenando

los mares de erizos y aguavivas. Un vientecito

sospechoso hincha la guayabera que funge de vela en la

improvisada embarcación. El cielo es una conga

encojonada para bembé de potencias.

Cosa mala, ese mollerudo brazo de mar que lo separa del

pursuit of happiness. Los tiburones son pellizco

de ñoco al lado de otros señores peligros que por allí

jumean. Pero se brega. Antenor lleva dos días en la

monotonía de un oleaje prolongación de nubes. Desde que

salió de Haití no ha avistado siquiera un botecito de

pescadores. Es como jugar al descubridor teniendo sus

dudas de que la tierra es legalmente redonda. En

cualquier momento se le aparece a uno el consabido

precipicio de los monstruos. Atrás quedan los mangós

podridos de la diarrea y el hambre, la gritería de los

macoutes, el miedo y la sequía. Acá el mareo y la

amenaza de la sed cuando se agote la minúscula provisión

de agua. Con todo y eso, la triste aventura marina es

crucero de placer a la luz del recuerdo de la isla.

Antenor se

acomoda bajo el caldero hirviente del cielo. Entre el

merengue del bote y el cansancio del cuerpo se hubiera

podido quedar dormido como un pueblo si no llega a ser

por los gritos del dominicano. No había que saber

español para entender que aquel náufrago quería pon.

Antenor lo ayudó a subir como mejor pudo. Al botecito le

entró con tal violencia un espíritu burlón de esos que

sobrevuelan el Caribe que por poco se quedan los dos a

pie. Pero por fin lograron amansarlo.

— Gracias, hermanito, dijo el quisqueyano con el suspiro

de alivio que conmovió a la vela.

El haitiano le pasó la cantimplora y tuvo que

arrancársela casi para que no se fuera a beber toda el

agua que quedaba, así, de sopetón. Tras largos

intercambios de miradas, palabras mutuamente

impermeables y gestos agotadores llegaron al alegre

convencimiento de que Miami no podía estar muy lejos. Y

cada cual contó, sin que el otro entendiera, lo que

dejaba —que era poco— y lo que salía a buscar. Allí se

dijo la jodienda de ser antillano, negro y pobre. Se

contaron los muertos por docenas. Se repartieron

maldiciones a militares, curas y civiles. Se estableció

el internacionalismo del hambre y la solidaridad del

sueño. Y cuando más embollados estaban Antenor y

Diógenes —gracia neoclásica del dominicano— en su

bilingüe ceremonia, repercutieron nuevos gritos bajo la

bóveda entorunada del cielo. El dúo alzó la vista hacia

las olas y divisó la cabeza encrespada del cubano detrás

del tradicional tronco de náufrago.

— Como si fuéramos pocos parió la abuela, dijo Diógenes,

frunciendo el ceño. El haitiano entendió como si hubiera

nacido más allá del Masacre. Otro pasajero, otra alma,

otro estómago, para ser exactos. Pero el cubano aulló

con tanto gusto y con tan convincente timbre santiaguero

que acabaron por facilitarle el abordaje de un

caribeñísimo ¡Que se joda! ante la rumba que emprendió

en el acto el bote.

No obstante la urgencia de la situación, el cubano tuvo

la prudencia de preguntar:

— ¿Van pa Miami, tú? antes de agarrar la mano indecisa

del dominicano.

Volvió a encampanarse la discusión. Diógenes y Carmelo

—tal era el nombre de pila del inquieto santiaguero—

montaron tremendo perico. Antenor intervenía con un

ocasional Mais oui o un C‘est ça asaz

timiducho cada vez que el furor del tono lo requería.

Pero no le estaba gustando ni un poquito el monopolio

cervantino en una embarcación que, destinada o no al

exilio, navegaba después de todo bajo bandera haitiana.

Contrapunteado por Diógenes y respaldado por un discreto

maraqueo haitiano, Carmelo contó las desventuras que lo

habían alejado de las orientales playas de la Antilla

Mayor.

— Óyeme, viejo, aquello era trabajo va y trabajo viene

día y noche...

— Oh, pero en Santo Domingo ni trabajo había...

— Pica caña y caña pica de sol a sol, tú…

— Qué vaina, hombre. En mi país traen a los dichosos

madamos pa que la piquen y a nosotros que nos coma un

caballo...

El haitiano se estremeció ligeramente al roce de la

palabra madamo, reservada a los suyos y pronunciada con

velocidad supersónica por el quisqueyano. No dijo nada

para no hacerle más cosquillas al bote, ya bastante

engreído por la picadura del agua.

— Chico, ya tú ves que donde quiera se cuecen frijoles,

dijo el cubano, iniciando la búsqueda de comestibles con

su imprudente alusión. Antenor tenía, en una caja de

zapatos heredada de un zafacón de ricos, un poco de

casabe, dos o tres mazorcas de maíz reseco, un saquito

de tabaco y una canequita de ron, víveres que había

reunido para el viaje con suma dificultad. Había tomado

la precaución de sentarse sobre ella por aquello de que

caridad contra caridad no es caridad. Pero el cubano

tenía un olfato altamente desarrollado por el tráfico

del mercado negro, que era su especialidad allá en

Santiago, y:

— Levanta el corcho, prieto, dijo sin preámbulos,

clavándole el ojo a la caja de zapatos como si fuera la

mismísima Arca de la Alianza.

Antenor fingió no enterarse, aunque las intenciones del

Carmelo eran claramente políglotas.

— Alza el cagadero, madamo, que te jiede a ron y a

tabaco, tradujo Diógenes, olvidando súbitamente los

votos de ayuda mutua contraídos, antes de la llegada del

cubano, con su otra mitad insular.

Antenor record de analfabetismo mundial que

nadie le disputaba a su país, pensó, asumiendo la

actitud más despistada posible ante los reclamos de sus

hermanos antillanos. Al fin, impacientes e indignados

por la resistencia pasiva de Antenor, le administraron

tremendo empujón que por poco lo manda de excursión

submarina fuera de su propio bote. Y se precipitaron

sobre la cajita como si talmente fuera el mentado Cuerno

de la Abundancia. Almorzados el casabe y las mazorcas,

los compinches reanudaron su análisis socioeconómico

comparado de las naciones caribeñas. Carmelo mascaba

tabaco y Diógenes empinaba el codo con la contentura del

que liga los encantos de la Estatua de la Libertad bajo

la desgastada túnica.

- Yo pienso meterme en negocios allá en Miami, dijo

Carmelo. Tengo un primo que, de chulo humilde que era al

principio, ya tiene su propio... club de citas, vaya...

Ese es país de progreso, mi hermano, asintió el

dominicano con un latigazo de tufo a la cara del

haitiano.

Antenor no había dicho ni esta boca es mía desde que lo

habían condenado a solitaria. Pero sus ojos eran dos

muñecas negras atravesadas por inmensos alfileres.

— Allá en Cuba, prosiguió Carmelo, los clubes de citas

están prohibidos, chico. No hay quien viva con tantas

limitaciones.

— Pues allá en la República hay tantas putas que hasta

las exportarnos, ripostó Diógenes con una carcajada tan

explosiva que espantó a un tiburón lucido de espoleta a

la sombra del bote.

— Tout Dominikenn se pit, masculló Antenor desde

su pequeño Fuerte Allen. Con la suerte de que Diógenes

no le prestó oreja, habitado como estaba por

preocupaciones mayores.

— El problema, profundizó Carmelo, es que en Cuba las

mujeres se creen iguales a los hombres y, vaya, no

quieren dedicarse...

— Oh, pero eso será ahora porque antes las cubanas se

las traían de a verdá, dijo su compañero, evocando los

cotizados traseros cubanos de fama internacional.

A Carmelo no le había gustado nada la nostálgica alusión

a la era batistiana y ya le estaba cargando el lomo la

conversación del quisqueyano. Así es que le soltó de

buenas a primeras:

— ¿Y qué? ¿Cómo está Santo Domingo después del temporal?

Dicen los que saben que no se nota la diferencia... Y

acompañó el dudoso chiste con la carcajada que se oyó en

Guantánamo. El dominicano se puso jincho, lo cual era

difícil, pero prefirió contener su cólera al fijarse en

los impresionantes bíceps del pasajero cubano, que

atribuyó al fatídico corte de caña. Para disimular,

buscó la cantimplora. El mar estaba jumo perdido y el

bote se remeneaba más que caderas de mambó en servicio a

Dambalá. La cantimplora rodó, cayendo a los inoportunos

pies de Antenor. El dominicano se la disputó. Antenor

forcejeó. El cubano seguía la pelea sonreído, con cierta

condescendencia de adulto ante bronca de niños. En eso,

empezó a lloviznar. Entre el viento, el oleaje y el

salpafuera antillano que se formó en aquel maldito bote,

el tiburón recobró las esperanzas: Miami estaba más

lejos que China.

El haitiano lanzó la cantimplora al agua. Mejor morir

que saciarle la sed a un sarnoso dominicano. Diógenes se

paró de casco, boquiabierto. Pa que se acuerde que los

invadimos tres veces, pensó Antenor, enseñándole los

dientes a su paisano.

— Trujillo tenía razón, mugía el quisqueyano, fajando

como un toro bravo en dirección a la barriga haitiana.

El bote parecía un carrito loco de fiesta patronal.

Carmelo salió por fin de su indiferencia para advertir:

— Dejen eso, caballero, ta bueno ya, que nos vamos a

pique, coño...

Y a pique se fueron, tal y como lo hubiera profetizado

el futuro hombre de negocios miamense. A pique y

lloviendo, con truenos y viento de música de fondo y el

sano entusiasmo de los tiburones.

Pero en el preciso instante en que los heroicos

emigrantes estaban a punto de sucumbir a los peligros

del Triángulo de Bermudas oyóse un silbato sordo, ronco

y profundo cual cántico de cura en réquiem de político

y:

— ¡Un barco!, gritó Carmelo, agitando la mano como

macana de sádico fuera del agua.

Las tres voces náufragas se unieron en un largo, agudo y

optimista alarido de auxilio.

Al cabo de un rato —y no me pregunten cómo carajo se

zapatearon a los tiburones porque fue sin duda un

milagro conjunto de la Altagracia, la Caridad del Cobre

y las Siete Potencias Africanas— los habían rescatado y

yacían, cansados pero satisfechos, en la cubierta del

barco. Americano, por cierto.

El capitán, ario y apolíneo lobo de mar de sonrojadas

mejillas, áureos cabellos y azulísimos ojos, se asomó

para una rápida verificación de catástrofe y dijo:

— Get those niggers down there and let the spiks take

care of ‘em. Palabras que los incultos héroes no

entendieron tan bien como nuestros bilingües lectores. Y

tras de las cuales, los antillanos fueron cargados sin

ternura hasta la cala del barco donde, entre cajas de

madera y baúles mohosos, compartieron su primera mirada

post naufragio: mixta de alivio y de susto sofrita en

esperanzas ligeramente sancochadas. Minutos después, el

dominicano y el cubano tuvieron la grata experiencia de

escuchar su lengua materna, algo maltratada pero siempre

reconocible, cosa que hasta el haitiano celebró pues le

parecía haberla estado oyendo desde su más tierna

infancia y empezaba a sospechar que la oiría durante el

resto de su vida. Ya iban repechando jalda arriba las

comisuras de los salados labios del trío, cuando el

puertorriqueño gruñó en la penumbra:

— Aquí si quieren comer tienen que meter mano y duro.

Estos gringos no le dan na gratis ni a su mai.

Y sacó un brazo negro por entre las cajas para pasarles

la ropa seca.

Contesta:

1. ¿Qué

representa la palabra encancaranublado? ¿ Con que color

la asocias?

2. ¿ Cuál es

la importancia del color en el cuento?

3. Describe

los personajes, a que países caribeños representan :

4. El recurso

de la ironía está presente en el cuento, ¿cómo se logra?

5. ¿Por qué

el haitiano desconfía del dominicano y del cubano?

6. ¿Al ser

rescatados , cómo se comporta el puertorriqueño?

7. ¿ Qué

opinas de la conducta del puertorriqueño?

8.

Explica las siguientes expresiones:

1.

“Antenor se acomoda bajo el caldero hirviente del

cielo”.

2. “No

había que saber español para entender que aquel náufrago

quería pon”.

3. “Y

cuando más embollados estaban Antenor y Diógenes —gracia

neoclásica del dominicano— en su bilingüe ceremonia,

repercutieron nuevos gritos bajo la bóveda entorunada

del cielo.”

4. “Al

fin, impacientes e indignados por la resistencia pasiva

de Antenor, le administraron tremendo empujón que por

poco lo manda de excursión submarina fuera de su propio

bote”.

5.

“Get those niggers down there and let the spiks take

care of ‘em.”

9.

¿Cuál es el elemento común que une en el cuento a estos

cuatro personajes caribeños?

10.

¿

Qué mensaje nos da la autora a través del cuento?

| |

Majestad Negra

Luis Palés Matos

Por la encendida

calle antillana

Va Tembandumba de la Quimbamba

--Rumba, macumba, candombe, bámbula---

Entre dos filas de negras caras.

Ante ella un congo--gongo y maraca--

ritma una conga bomba que bamba.

Culipandeando la Reina avanza,

Y de su inmensa grupa resbalan

Meneos cachondos que el congo cuaja

En ríos de azúcar y de melaza.

Prieto trapiche de sensual zafra,

El caderamen, masa con masa,

Exprime ritmos, suda que sangra,

Y la molienda culmina en danza.

Por la encendida calle antillana

Va Tembandumba de la Quimbamba.

Flor de Tórtola, rosa de Uganda,

Por ti crepitan bombas y bámbulas;

Por ti en calendas desenfrenadas

Quema la Antilla su sangre ñáñiga.

Haití te ofrece sus calabazas;

Fogosos rones te da Jamaica;

Cuba te dice: ¡dale, mulata!

Y Puerto Rico: ¡melao, melamba!

Sus, mis cocolos de negras caras.

Tronad, tambores; vibrad, maracas.

Por la encendida calle antillana

--rumba, macumba, candombe, bámbula--

Va Tembandumba de la Quimbamba.

|

|

Contesta :

1- 1.

El texto que acabas de leer es:

a) a. Un drama

b) b. Un poema

c) c. Un

cuento

d) d. Un

párrafo

2. El autor

utiliza un tono

a. a.

Melancólico

b. b. Festivo

c. c. De

critica

d. d. Lúgubre

3. El propósito

del autor es :

a. criticar los grupos

sociales negros.

b. exaltar la sensualidad de la

mujer negra.

c. mostrarnos la aportación de

los negros.

d. criticar los hombres

blancos.

4.El ritmo del poema se logra

mediante. el uso de la:

a personificación

b. símil

c. metáfora

d. onomatopeya

5. Un ejemplo

de onomatopeya en el poema es :

a.

Tembandumba de la quimbamba

b. Haití te

ofrece sus calabazas

c. En ríos

de azúcar y de melaza

d.

Por la

encendida calle antillana

|